Cent Cibles Trouées : N°3 : La barque va couler - Acrylique blanc sur Cible 17 x 17cm pour pistolet 10m

À Philippe Didier

Date du document : 1976

Il ne restait à la petite Pemmy, cachée au fond de la pièce des claies de jonc et de paille où s’égouttaient et sèchaient les énormes meules de fromages, qu’à énumérer tout le jour des listes face auxquelles elle se trouvait la nuit en rêvant, écrites sur un tableau noir comme la fortune de Chienfou :

Arrosoir Chandeliers

Limbes Flache

Poire Débridement

Horloge Escargots de Chine

Orangée Confetti

Asperges Confiture

Rive Araignée

Encolure Cachectique

Larix Sorcière

Bleue Ouais

Verruqueux Morasse

Boîte Péjoratif

Dé Radis

Turquoise Outrage

Quatre Nus

Prélart Pécari

Unicorne Corps

Entonnoir Encre

Cobra Suint…

etc.

lire la suite…

Date du document : 1976

Le Paralytique était stuporeux sur le bord : on boira toute l’eau de la piscine à son horrible avènement ; on va partir en Allemagne voir l’homme à l’oreille coupée ; la tache de lumière choit bêtement dans un bosquet dont les arbustes ont des reflets roses.

Une chose représente autre chose : soleil ou lampe ou bien la figure d’une femme de serf, sucrée et blanche, à peine molle, poupine, terriblement sensuelle ! Puis c’est le méandre des causes. Cantate, prairie, anémones sauvages en tapis, crescendos tragiques de cordes, puis vents.

Ma mère me dit toujours de faire attention aux fleurs de l’esprit. Sur le plâtre, sur les parquets creux et verts de moisissures : des animaux, des peintures… fond moral, peinture allégorique jolie et reposante abîmée nuit et jour. Trait formant un triangle gagné d’un cancer fou… estimation de perte progressive éclairée plus ou moins faiblement.

lire la suite…

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Date du document : 1982

Est-ce Public Image Limited et Lydon qui m’ont appris quelque chose de nouveau sur Michel Foucault ? Non.

Un Lindon Chasse l’Autre

J’ai été heureux une seule année à l’école, et récemment d’apprendre grâce à Lindon que Michel Foucault avait attrapé le sida dont il était mort en taillant une pipe sans protection à un étudiant aux États-Unis. Plus encore que Samir Nasri quand Raymond Domenech a perdu son travail. C’est vrai que la face du monde en eut été changée s’il s’était fait enculer sur un tabouret en lisant Ce qu’aimer veut dire, de Lindon (ouvrage bourré des anecdotes autour des écrivains tellement délicieux qui fréquentaient les éditions de pâpâ), ou telle autre variante de posture.

Il est ravi nous sommes ravis vous êtes ravis ils sont ravis, Passé composé j’ai été ravi tu as été ravi il a été ravi nous avons été ravis vous avez été ravis… (Est-ce du Quint-Âne ? Non, ce serait plutôt : “J’ai été contente.” et “J’étais contente.” C’est du pur Net.)

On apprend aussi que Foucault n’était pas un second père. Ouf !

Cela est aussi passionnant que les souvenirs d’enfance dudit Lindon ou jadis le texte Enculade comme si vous y étiez, paru aux mêmes éditions de Minuit, de Denis Jampen, bien connu ici à Nantes (Burroughs revu francité mièvre, urine de banlieue et zone de lisière), ou que les détails de la diététique de Robert Matzneff, obsédé par le tri sélectif des moins de seize ans.

C’est la plus belle vision qu’on puisse avoir de l’œuvre de Foucault, qui resterait sans cela absolument incomprise, et on ne peut plus aprocher le génie de Naissance de la Clinique sans cette clé. De ce fait l’ouvrage Ceci n’est pas une pipe ! de 1973 (l’année du texte de Jampen), s’en trouve illuminé a posteriori !

C’est quelque chose d’essentiel et pas du tout d’ordurier, ni de proche de ce qu’aurait pu écrire Minute ou dire Jean-Marie Le Pen. Non, C’est la Pine ! C’est vraiment, ressenti, profondément. C’est du Connan vrai breton. Humain, pédagogique, descriptif, narratif, incisif, physiologique, aussi bon qu’Amélie Nothomb.

J’espère qu’avec l’accélération et l’amplification des moyens numériques et leur possiblité du reportage en direct, nous pourrons assister à l’agonie de Mathieu Lindon : s’il se faisait tout à coup empaler de force, il aurait le réflexe de nous retransmettre ça en direct en branchant son portable ; il nous donnerait immédiatement ses sentiments jusqu’à la dernière seconde, que l’on connaisse à vif son intériorité grâce à cette morsure par l’ourlet. Quel enseignement, quel prestige ! Et la littérature en sortira grandie, encore une fois.

J. F. Inlande. Nantes.

Nous saluons la naissance du boson de Higgs (que certains écrivent X, intersection de l’absolu, tellement ça paraissait l’inconnue nécessaire), la particule-miracle disparue aussi vite qu’apparue, mais du moins confirmée dans ce tremblement. Bon. La communauté scientifique se réjouit. Nous aussi, qui cherchons toujours dans notre mémoire des chiffres en rouge et des choses insignifiantes.

On se retrouve avec Léonard, Léonard et son “poids atomique nul” (bien au-delà de la pure adoration des nymphéas de Monet), ce que Madeleine Hours jadis dénichait : une absence absolue de touche, de trace, une sorte de non-matière dans la posée de la peinture.

Il semblait pourtant voilà moins d’un an, fin septembre 2011, que la vitesse de déploiement d’un spermatozoïde lâché sur une moquette de luxe par un dreyfus d’opérette ou le choix du plus con parmi une liste d’éligibles, soit une grande préoccupation de la misère de l’opinion, plus grande en tout cas que la vitesse de la lumière, dans un monde livré à peu près partout à la guerre civile ; c’est du moins ce que clamait avec une certaine majesté le marchand de journaux d’un kiosque de campagne près de chez moi autour duquel il y avait foule, “ce monde qu’on a perdu où on n’y verra certainement plus clair que lorsqu’on aura étranglé le dernier banquier avec les tripes du dernier trader” ajoutait-il dans une belle envolée paraphrastique ou paraphrénétique.

Mais j’ai eu alors la force de croire que la vitesse du neutrino dans les flancs du CERN relevait de la passion, qui plus est dans le cadre d’une opération surnommée OPERA, avec des ténors qui ont nom Dario Autiero et Antonio Ereditato.

À preuve de la passion, cette centaine et plus d’articles parus à peine après quinze jours de l’annonce des résultats de l’expérience, et les débats chaleureux des scientifiques en radiophonie (les empoignades scientifiques prolongeant directement les courses d’électrons…)

On sentait du reste une réticence, même chez de grands auteurs comme Levy-Leblond, notre spécialiste de l’idéologie de la science, à accepter avec cette utopie une remise en question de la théorie dans ce domaine quantique et extra (“Le quantique, c’est extra !”). Et chez plusieurs de ses collègues arc-boutés, la levée de boucliers donnait l’impression que la particule avait truqué son passage, qu’elle avait saoûlé les photons, histoire de les faire ricocher en désordre contre les murs ou qu’elle avait fait en sorte de les égarer dans le conduit des toilettes. Certains en avaient profité pour remettre en vitrine le chat de Schrödinger en expliquant que d’un côté le neutrino dépassait la vitesse de la lumière, et de l’autre non.

Serait-ce donc aussi que l’idéologie y pleuve ? Car même si elle devait être à peu près infirmée dès le 22 février de cette année, l’expérience OPERA avait été réalisée dans des conditions attentives, et il n’est rien demandé d’autre à la communauté scientifique internationale que de refaire la démonstration dans un sens ou dans l’autre. Alice.

Les Multivers, théorie au moins aussi éparpillante et aussi peu représentable, a fait son chemin depuis 2007 grâce entre autres à Aurélien Barrau, dont le ton ampoulé baroque “lance” lyriquement de belles planètes inconnues pour une soirée digne du Crazy Horse autant que de Chrétien de Troyes, sans pour autant révulser la communauté scientifique.

Idem pour les théories cosmologiques révolutionnaires de Jean-Pierre Luminet, avec ses espaces sans bord, topologie non simplement connexe.

Le neutrino, me direz-vous, c’est une curieuse appellation pour une particule qui part de Suisse ; c’est peut-être de là que venait toute la défiance ; mais n’oubliez pas qu’elle voltige vers le Grand Sasso qui a connu le bonheur de voir passer d’ilustres personnages dans une époque d’Or symbolique avant la catastrophes des usuriers.

“(……)with usura

hath no man a painted paradise on his church wall (……)”

(E. Pound. Canto LXV)

*

Par contre, la théorie du genre, elle, passe bien : c’est tendance et camping. Et pourtant elle ne sert à rien de moins qu’à recouvrir l’innommable. À nous faire croire que l’altérité est une vieille manie et que le même est notre fondement, si j’ose dire.

“Joyau, jouissance de la lumière”, disait le Papy à la houppelande, et aux cigares tordus à la Trinita par la distance critique.

Sur les genres l’expérience scientifique enrichissante, c’est certainement celle sur les drosophiles (comme le Nobel français de cette année), où par mutation génétique on a créé des mouches sans phéromones qui curieusement deviennent “irrésistibles”, même pour les partenaires du même sexe. Et si on rajoute des phéromones à ces “irrésistibles”, plus personne n’en veut !

Les Chinois sont encore plus marrants que la mayonnaise des genres ; ils font dans le mélange des arn : on devient plante, disent-ils, grâce à des micro-arn. Danger des plantes transgéniques mais aussi bien des haricots bouffés dans la chambrée. Les micro-arn rentrent comme information dans notre corps et modifient l’expression de nos gênes. C’est ainsi que l’homme fait encore plus partie de la Nature. Action sur les métabolismes des lipides et notamment les diabètes, etc.

Numéro 1 des Chercheurs : l’Académie des Sciences Chinoises. Harvard n’est plus qu’au 4ème rang !

*

Philipp K. Dick depuis longtemps à cristallisé les théories de Hugh Everett, tandis que nos artistes geigneurs des anneaux franciliens et pas même borroméens produisent des travaux topologiquement lamentables en regard de ça : Orlan à beau se faire charcuter sous toutes les coutures en hommage à Charcot, jamais elle n’atteindra ces dimensions ; elle a beau retourner sa couenne : aucun pli baroque. Rien que l’inévitable moi-peau, un concept purement universitaire aussi réversible que toutes les vestes de Sollers, et lavable comme une capote.

Quant à Buren, notre installateur sur mesure, notre petit décorateur d’intérieur, sa platitude et son humour nous endorment à juste titre (“et toile à matelas !”). Dire qu’on a osé publier ses écrits complets ! Comme si ça pensait !

Toujours, toujours l’opérette.

Bien pire que ça.

Car du moins Offenbach a nourri Rimbaud et Visconti a su y trouver des mélodies sublimes pour le suicide d’un grand Roi.

Jean-Claude Vogel.

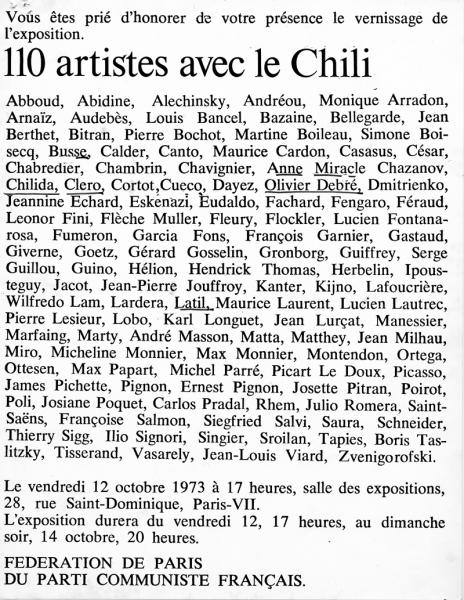

Date du document : 12 Octobre 1973

Date du document : 22. 4. 1971

Curieuses, les rencontres sur les blogs : je connais Ronán Pleven par un article lu de lui à l’université de Rennes sur les monnaies romaines, et une analyse des mythes celtiques chez Shakespeare !

L’Internet a ceci d’inquiétant qu’on y trouve les mêmes anecdotes. Je connaissais l’histoire de la fameuse lettre Z qui raZe et qui coupe, que j’ai au moins lue une diZaine de fois, et également celle de la rencontre Vauthier-Maréchal.

Quant au métier de journaliste, c’était une posture, car Maurice Roche était lui-même un journaliste (même s’il préférait dire “reporter”, ou mieux encore “globe-trotter”), et il en tirait encore quelques subsistances dans les années 80. Moi je voudrais plutôt parler de Maréchal.

Vous avez raison de parler du rapport entre De Funès et Novarina, car même si ce rapport m’avait échappé, c’est évident que Novarina est un grand comique, et c’est bien lui qui a écrit un ouvrage sur De Funès en 86, si je me trompe pas. C’est du reste à ce moment-là qu’il a été connu d’un plus large public.

Vous parliez aussi du lien entre Maréchal et Vauthier ; il faudrait parler de celui entre Maréchal et Novarina. Notamment avec l’Atelier Volant, dont je possède encore le manuscrit original. J’avais assisté à son Falstaffe avec Jany Gastaldi au Théâtre du Petit Odéon (en 1978 ?), et un suisse un peu fat, assez gras (l’air d’un poussah décadentiste et plutôt gynécologue), prononça devant moi à la sortie cette énigme : “Octave Mirbeau !” Rien d’autre. Je ne compris pas. Aujourd’hui je me demande toujours à quoi il pensait : à celui qui quitte les métiers dès qu’ils sont pénibles, aux Vingt et un Jours d’un neurasthénique ?, à sa tragédie populaire ?

Malgré son titre de Falstaffe, Novarina n’a absolument rien d’Élizabethain. Vous avez raison de citer Jean Vauthier, mais il ne faut pas oublier Michel de Ghelderode. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance de voir à Gand la représentation de Fastes d’Enfer, et c’est sans doute dans son mélange d’horreur et de bouffonerie, quelque chose de tout à fait extraordinaire.

Avec Jan in Ereme qui sort de la mort pour recracher l’hostie empoisonnée. Il faut dire que le Moyen-Âge est plus présent en Belgique que chez vous.

Pour faire contrepoids, il faut voir aussi toutes ses pièces pour marionnettes, comme Le Massacre des Innocents, par exemple, ou Le Siège d’Ostende, pour en savourer toute la puissance de révélation historique.

Et ça n’est pas du tout un théâtre de langage comme Novarina, c’est un acte de magie et d’incorporation.

Ainsi, quelqu’un parlait de “nouveau théâtre de boulevard” de façon péjorative à propos de Novarina, ce qui n’est pas totalement faux ; je penserais à de très bonnes pièces américaines qui jouent sur ce registre-là et sur Broadway, puis également à Obaldia, Ionesco, qui n’en sont pas si loin. C’est du “théâtre de chambre” plutôt, comme Dubillard. Mais dans un genre tout à fait lacanien, une chambre d’échos. Nous sommes très proche de Dubillard et des Shadoks.

Mais en tout cas on n’est pas dans le registre tragique : ni l’Élizabethain, ni le siècle d’or Espagnol. Nous ne sommes pas non plus avec le Baladin du Monde Occidental ni avec Kleist et pas tellement avec Vauthier, contrairement à ce que vous dites, beaucoup plus tragique que ça. Le clown Bada pourrait être traité par Visconti.

Qu’on songe plutôt aux recherches abracadabrantes du non-humain, chez Audiberti. Un homme débarassé de la chair, pour qui seul compte le jeu.

Le lingouisme de Falstaffe (“Juste la langue, madame la gouine !” : cette phrase ne vient pas de Novarina ; autre conception), n’est pas le tragique de Bada, et encore moins des Bonnes. Comme il y a du tragique chez Dubliner’s, qui transparaît encore un peu dans Ulysse et disparaît dans l’effroyable logique de Finnegan’s Wake : on est par contre dans la douce sussurance liturgique si chère à Sollers dans quelques-uns de ses meilleurs ouvrages : H, ou Paradis.

Les glouglous du dindon chrétien (je me souviens de Novarina espérant le four du Claudel à Avignon, comme si c’était un rival) ne sont pas ceux de Claudel : Claudel claudique ; ce n’est pas Cloclo. Il a du bois, du métal et de l’os. Tête d’Or, par exemple est un capharnaüm de matières hétéroclites ; c’est tout sauf de l’agréable musique de langue. Comme il y a des trous pas seulement glottiques chez Artaud : des trous de cigarettes comme ses sorts, ces brûlures de cigarette trouant ses dessins équivalant à des tortures sur le corps, ou comme les coups de poinçon qu’il ne cessait de donner sur les billots de bois après sa sortie de Rodez.

Le lingouisme s’affouine et la langue s’infirme.

Maurice Van de Guelde

Date du document : Du 4 février au 13 Avril 2012

Date du document : 2012

Ce portrait-là est rempli d’une description impeccable, d’une trame tellement recroisée dans ses traits de burin qu’elle échappe à elle-même ; et va se “répandre une volupté comme d’un lit défait… ”.

Elle est digne des portraits de femmes faits par Plossu, quelque chose de très attentif et de très rapide, une voyance en coin d’œil, un entrevu foudroyant, et d’autant plus précis que le regard n’insiste pas, n’écrase pas la personne considérée, elle incipit : “Elle commença son récit en baissant le visage sur son bol vide”. Ce n’est pas non plus la parodie de La vierge au bol en Thimotina Labinette : rien de caustique ni de cynique.

La première phrase pourrait venir d’un Chant de Maldoror : “Le rictus amer d’une femme étrusque au nez presque droit, les cheveux bouclés en masse le long de l’oreille cachée par des sortes de lauriers pour retenir la chevelure glissante ; un œil pour finir mais conquérant, voilà telle qu’elle m’apparut au lever du jour, passant devant ma maison, seule sur la route déserte et marchant.”

Oh, oui certes, Roussiez est plein de vies et d’époques diverses, et plus ça va plus je crois (c’est-à-dire j’applaudis) à cette hantise des temps chez lui. On parle toujours dans les fictions et chez les parapsychologues de “vies antérieures”, et jamais des vies postérieures, or les époques apparaissant chez Roussiez sont des époques rabotées, devenues parfaites pour l’emboîtage et projetées en perspective ; Roussiez est un menuisier du temps. Son moyen-âge futur est un moyen-âge nettoyé. Peut-être que l’Éternel Retour c’est ça.

Avec obstination et douceur, cette description, effectivement, ce commentaire. “Je vous aime”, voilà ce qu’il dit, je vous aime. Scorsese ne dit pas ça, mais Cassavettes le dit, et Bruno Dumont, et Bernard Plossu.

On avance dans son texte qui ne sent pas le roussiez comme à travers les laies d’Un balcon en Forêt. Avec ces répétitions que le pseudo-pur styliste enlève mais que Gracq conserve en pierres de soutien latérales du chemin, car avec ça il fore, il avance, il troue la forêt dans ce grand vortex, cette spirale du temps.

O. N.

Avec obstination

(hommage à Krleza)

Le rictus amer d’une femme étrusque au nez presque droit, les cheveux bouclés en masse le long de l’oreille cachée par des sortes de lauriers pour retenir la chevelure glissante ; un œil pour finir mais conquérant, voilà telle qu’elle m’apparut au lever du jour, passant devant ma maison, seule sur la route déserte et marchant. C’est son profil qui me frappa et c’est pourquoi je me levai rapidement pour faire sa connaissance. Il était tôt et il ne fallait pas l’effrayer, aussi laissais-je mon chien filer au devant d’elle pour l’accueillir. « Mais pourquoi se rictus amer » lui demandais-je plus tard lorsqu’elle eut accepté un bol de café. « J’ai quitté des lieux sombres où le temps ne passait pas, la pourriture chaude m’a éloignée et je marche pour me défaire d’une sorte de boue… Je vivais dans une ville aux lourdes colonnes et aux temples sobres ; la vie y était sereine, tranquille, pétrie d’habitudes et de calme. C’était une vie sans calcul qui se déroulait comme il convient sans malheur excessif, ni joie intempestive. On y disait les paroles qu’il fallait : va donner aux poules et aux lapins, ou bien : la vie n’est pas vaine qui s’accomplit chaque jour. Un beau jour on mourait et nous étions en deuil ; les cérémonies étaient courtes et sincères sans faste ni larmes abondantes… » Ses traits étaient doux et son regard puissant, les formes de son cou, de ses épaules et de ses bras, étaient rondes et agréables comme remplies d’une chair ferme et chaude qui venait sourdre de la peau et répandre une volupté comme d’un lit défait…

lire la suite…

Date du document : Après 1984. Expo URDLA Printemps 2012

L’utilisation des langes, en dehors de la gravure fait également référence à La Vie de Jésus en arabe, parmi les Écrits apocryphes chrétiens.

NDLR

Date du document : Après 1984

Le premier travail de dessin est réalisé sur le lange ayant servi à l’impression des gravures jusqu’en 1984.

Le second, de sculpture, comprend une toile noire en trapèze irrégulier reposant, arête contre arête sur la plaque d’acier taillée en guillotine de la presse qui a servi à imprimer les gravures jusqu’en 1984.

Entre les deux une série de bois gravés de crânes et un masque du Pays des Morts.

NDLR

Date du document : 15 Mars 2006

Voilà donc longtemps que la rédaction de cet entretien était en attente de mise sur le Net, dans l’espoir de retrouver la version définitive et intégrale. Faute de mieux nous sommes partis de la bande enregistrée, qui comporte une partie inaudible et la fin effacée. L’original appartient à Brigida Gazapón qui a réalisé l’entretien et qui à l’époque s’occupait d’une petite revue en Argentine. Depuis elle est partie en Australie retrouver Lena et Miss Ross. Et plus aucune nouvelle. Si vous la croisez en “crawl-walking” dans la brousse en compagnie des kangarous chargés de répandre la bonne nouvelle de sa revue logée dans leur poche ventrale, parmi les dingos et les lapins excités, faites-lui signe de notre part, pour qu’on sache un jour de quel orage il s’agissait et quelle était la conclusion.

NDLR

« En voici un qui me doit quatre allumettes ! » disait-on chez moi en Bretagne où l’on redoutait le poisson et ses épines tenant peu au ventre, le laissant pour ces bizarres de pêcheurs. C’est autre chose qu’un berger dans une valise, à savoir Léonard Cohen forcé de sortir du Monastère Zen de Los Angeles où il faisait retraite depuis 1994.

En réalité, “Le Silencieux” était déjà parti de Mount Baldy au printemps 1999.

C’est dans le premier numéro hebdomadaire des Inrocks que j’avais lu un article sur la retraite Zen de Cohen, avec sa photo en couverture.

Dans Old Ideas, c’est la voix de l’extinction, d’une dépression qui n’en finira jamais (lui qui se dit dépressif chronique), car c’est celle du monde, de la lucidité Zen, qui donne une légère tristesse, disait Suzuki.

Manager crapule, Kelley Lynch, pour détournement de fonds (5 millions USD), qu’on devrait Lyncher ?

Je pense à ce groupe qui se nommait E. P. S. : Elimination Pure et Simple. Je sais bien que ça n’avait rien à voir avec des personnes (c’était une thérapeutique égyptienne par la sueur) et que ça peut évoquer les horreurs nazies, mais je ne peux m’empêcher de penser à la nécessité d’éliminer les intermédiaires avec le Z, la lettre qui coupe de Maurice Roche. Il faut ainsi penser à ses ennemis même en se raZant. Les impresarii, les éditeurs, les galeristes, toute la demi-flicaille lécheuse. Il y avait deux métiers que Maurice Roche avait interdits à son fils : journaliste et prostitué.

Restons Zen, coupons-leur la tête ! (Le Lotus Bleu)

Robespierre était très Zen, avec son orange et sa frugalité. Je crois que vous l’aimez bien.

J’ai vu en 1989 les travaux d’un graveur Robespierriste qui avait réalisé courageusement une suite gravée en hommage à Action Directe.

Saluons les amis de Robespierre.

La France a toujours préféré les garçons bouchers pour toutes les besognes : Danton par exemple. Il est évident qu’un Danton mâche plus. Robespierre est du côté du sabre et Danton de la hache. Il y a des places Danton partout et pour ainsi dire aucune rue Saint-Just, Couthon, ni Robespierre. Pas de rue Robespierre à Paris, malgré les propositions du Parti Communiste en octobre 2009. Par contre un petit triangle à la pointe ouest de l’Ile-Saint-Louis s’appelle Aragon (Elle est dans l’Île ?)

Est-ce un ministre inculte et chevalin à la cravate rouge, un secrétaire d’état ou un historien histrion et révisionniste, qui en raison de cette aversion instinctive pour le personnage, lors de la célébration de la Révolution en cette même année 89 très gaie (Jack Lang, Jean-Paul Gauthier, qui d’autre pour l’organisation de la fête ? J’ai oublié…) élimina purement et simplement le cachot de Robespierre à la Conciergerie au profit de celui de Louis XVI (qu’on agrandit alors !), pour la simple raison qu’il ignorait que Robespierre y avait séjourné. La très grande astuce que voilà !

Ronán Pleven

Je pense soudain à Jean Vauthier, car je crois que vous en avez parlé quelque part sur ce site ou sur un autre blog, même si cela semble impossible à retrouver.

Savez-vous que que Jean Genet considérait Jean Vauthier, comme “le plus grand dramaturge de notre temps” ? En effet pas d’auteur plus tragique que Vauthier, dont on retrouve des traces chez le suisse Novarina, qui lui est un auteur comique comme l’espagnol de Funès. Et Genet regrettait beaucoup qu’il soit si peu joué, et pas du tout à Bordeaux.

C’était un ami de Molinié entre autres, et ils se retrouvaient souvent chez un photographe qui reproduisait les œuvres de ce dernier, rue des Remparts, qui avait un nom de musicien : Mahler. Ils auraient pu dire “Retenez-moi ou je défais un Mahler !”, car ce type-là (qui n’a rien à voir avec le Grégoire actuel), était d’extrème-droite ; son assistant était un ancien de l’O. A. S., et ils collectionnaient les assiettes à l’effigie du Maréchal Pétain qu’une petite marchande de bonneterie voisine, copine dudit Malher, exposait en toute innocence parmi les dentelles.

Une dénommée Murielle Marcaillou a fait paraître récemment ici dans une petite revue guerrière de Talence un article à propos de la méconnaissance des artistes bordelais par leur ville (où elle fait l’éloge de Jean Vauthier et de Roger Lafosse). Je crois qu’on peut suggérer avec humour, et sérieux, que c’est une loi absolue depuis Marquet jusqu’à Sauguet. Peut-être est-ce la même chose dans tels hauts bâtiments lyonnais ou à Pampelune et faut-il simplement dire comme le Général De gaulle : “Les Français sont des veaux.” même si l’on a plutôt envie d’énoncer des spécificités concernant les Girondins (surtout quand on a habité pendant des années près du stade comme moi !). À Bordeaux le pouvoir se gonfle sans jamais éclater, avec lassitude et mépris, en prenant de haut les créateurs.

Cela semble impossible que Bordeaux, cité anglaise avant tout, reconnaisse ceux qui l’excèdent, sauf s’ils ont l’onction du saindoux. Ils en ont reconnu tout de même quelques-uns : Louis Beydts (et ses amis Arnaudin d’Hossegor), sans doute parce qu’il était le fils d’un gros marchand de pinard des Chartrons, ou Mauriac parce qu’il était aussi raide et repassé à la pattemouille comme catholique qu’un protestant (un peu comme notre pape actuel qui pourrait très bien être le Pape des protestants s’ils décidaient d’en créer un) : ni baroque ni excessif ; seulement pénible et coupable. Mauriac avait l’avantage d’être né gâteux, et Suffran le mérite de produire une littérature suffisamment obséquieuse pour faire partie de l’Académie des Belles-Lettres de Bordeaux, et ils sont donc célébrés chez Mollat. Une société comme la société bordelaise n’avait dans les années soixante que de la terreur pour ceux qui ne venaient pas des allées de Tourny, mais cette terreur ne s’adressait pas encore aux petites revues, même à l’agonie, ni aux artistes plasticiens (ce qui fut rectifié avec le CAPC et d’autres entremetteurs postérieurs -le terme convient-).

C’est vrai que Mollat est devenu un quartier à lui tout seul, mais je n’ai jamais vu de différence de choix entre la Mimesis jadis, La Machine à Lire et Mollat aujourd’hui ou des institutions soi-disant alternatives des environs de la rue Bouquière, du cours Victor Hugo et d’un Saint-Michel colonisé par la pire petite-bourgeoisie éduquée, destinées à des demeurés à la con. Il faut dire que les révoltés de Bordeaux redeviennent vite les hypokhâgneux soignés de Montaigne (je parle du Lycée) qu’ils ont toujours été, à preuve ce petit philosophe de Bergerac qui, après avoir frémi devant l’assaut des forces de l’ordre, a très vite (juste le temps de perdre ses cheveux), retrouvé les mocassins à glands et le pantalon woolmark à revers pour faire l’article aux petites vieilles dans un salon du livre minable comme il y en a tant, d’un entrepôt frigorifique de la ville. J’ai croisé là, quelque part sur ma route, tant d’écrivains réversibles !

Bordeaux institutionalise tout très vite ; c’est évident : le CAPC a glissé à la place du Mai Musical, mais c’est destiné à la même bourgeoisie condescendante, même si les cantatrices folles ne sont pas les mêmes. Luis Mariano qui a fait la plonge aux Chartrons, est bien reconnu, mais c’est un basque (avec ceci de bien particulier qu’il s’est réfugié à Bordeaux après la fin de la Guerre Civile en Espagne, contrairement à la majorité des Espagnols de la ville). Et Roberto Benzi, qui a toujours été la coqueluche du Grand-Théâtre, était un italien. Quant à Jean-Louis-Froment, formé par une école publicitaire suisse, cela ne serait venu à l’idée de personne de le critiquer avant les diatribes d’un (bien nommé ?) Bordeaux pour sa gestion catastrophique (mais seulement depuis la mort de Chaban : le courage a ses limites). Plus vivants que jamais, les deux s’en sortaient bien : Bordeaux et Froment.

C’est parce qu’on est une grande ville qu’on a une spécialiste ici de la culture à Bordeaux de 1945 à 1975 : Françoise Taliano-des Garets. Et c’est sans doute une institution familiale, puisqu’on a connu un des Garets au centre régional du bouquin qui écrit délicieusement sur l’ovale du rugby, le rond du bassin et le vide Malagar. Par contre je crois savoir que dans sa thèse Françoise Taliano s’est égarée dans les dates et les fondateurs ; elle oublie que l’Onyx, ce premier café-théâtre de province dont vous avez parlé dans vos colonnes à propos d’Arrabal, a d’abord été créé par Jean-Louis Froment, Jean-Luc Selleret, Pierre Barès, Françoise Labat et quelques autres sous le nom de Poisson-Lune, en avril 1966 (1er spectacle annoncé dans Sud-Ouest du 20 au 22 avril 1966), avant de devenir l’Onyx (le titre vient de Mallarmé, choisi par un des poètes du groupe), seulement en octobre 1967 après des travaux de doublage, d’insonorisation, et avec de nouveaux partenaires dont Pierre Castex le décorateur du Grand-Théâtre qui y a réalisé la plupart des décors. Aujourd’hui ce n’est ni une maison louche ni un hôtel borgne, c’est une gargote infâme, la tâche aveugle de la bêtise la plus girondine qui soit, sous des prétexte d’occitanicité comme un vieux cul raclé de casserole, de son tenancier actuel lourdingue ; on y joue une navrante parodie des chansonniers Tichadel et Rousseau (jadis Mmes Lamoukire et Brisemiche, qui avaient le mérite de dater de la deuxième Guerre Mondiale sans qu’on s’oblige à les restaurer).

Madame des Garets parle de la rencontre de Marcel Maréchal avec Vauthier à Barbey en 1965, qui lui a donné l’occasion de faire connaître son œuvre (c’est autre chose que “Maréchal, nous voilà !”, paroles et musique), mais bien sûr ailleurs qu’à Bordeaux. C’est même là l’importance du nouage, car leur vision à tous deux était cosmopolite, et c’est parce qu’ils avaient ce besoin absolu du nouveau qu’ils n’ont rien fait à Bordeaux. J’ai assisté également à un happening nommé Happening U.S.A. Sans Paroles ni Musique le 1er avril 1967, dans ce même théâtre Barbey, dont m’avait parlé Laurent Tatin-Vaubourgoin qui travaillait à la radio et où on nous avait enfermés, portes closes cadenassées et musique de Luciano Berio à fond, avec parmi les comédiennes Thérèse Liotard, la non-inoubliable Tante Rose d’une très mauvaise version de Pagnol. Charles Imbert, musicien m’expliqua à la fin de ce spectacle réalisé par un ami à lui que c’était un évènement dans la logique dadaïste, volontairement placé un jour de gags, et effectivement ce fut drôle : les comédiens s’empêtraient dans les piètements des panneaux de bois garnis de collages qu’ils faisaient tomber, panneaux sur lesquels des diapositives des USA projetées en désordre étaient à peine visibles, se supperposant aux lambeaux de couleur des journaux lacérés. Le régisseur allumait ses projecteurs toujours à côté des acteurs, à cause de leurs bonds imprévus, réduit à les saisir en “poursuite”, et le clou du spectacle, ce fut un homme de radio connu pour son énorme tarin à la Cyrano et ses pratiques sexuelles minables, que tout le monde surnommait Nez-Vrose, et qui disparut dans une trappe dont tout le monde ignorait l’existence, en bordure des coulisses où il avait installé son nagra.

L’exception, parmi tous ces glissements et travestissements, c’est bien Sigma et par-dessus tout Roger Lafosse : c’était une ouverture bénéfique que cette semaine miraculeuse, entre la décadence du Mai Musical et l’invasion du CAPC. Ça n’a pas duré longtemps, mais on y voyait Jean Vauthier grâce à Georges Malgouyard et Jacques Manlay, dans les années soixante, qui avaient d’autres amitiés fabuleuses, telles que celle de Jacques Tourneur.

Françoise Faure. Bacalan.

À Philippe Didier